Vanina, Acratie, 2020

Ce texte est la retranscription de la présentation du livre, à Toulouse.

Notice de l’éditeur :

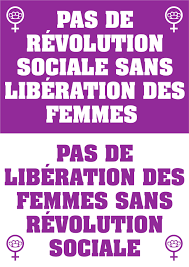

Dans le bouillonnant après-68, cette affiche reflétait bien l’air du temps en affirmant que la lutte des classes et la lutte contre la domination masculine allaient de pair pour changer radicalement la société.

Mais la fin des Trente Glorieuses et du bloc soviétique, la propagande « libérale » et les thèses postmodernes ont ensuite fait oublier le désir de révolution. L’Université s’est emparée des questions du genre et des minorités, avec la « théorie queer » et les analyses sur l’« intersectionnalité ». Le féminisme a évolué vers une demande d’intégration émanant surtout de femmes des classes moyennes et supérieures – et passant par la suppression des inégalités salariales avec les hommes et par une répression accrue des violences masculines. L’exploitation de classe a été reléguée derrière une foule d’oppressions à déconstruire individuellement dans la société existante…

On ne réforme pourtant pas un système – et s’émanciper du capitalisme et du patriarcat implique toujours de concrétiser ce projet collectif : la révolution sociale !